髡残(1612-1673),清初四高僧之一,俗姓刘,字石谿,号白秃、天壤残道者、石道人等,湖南常德人。他是一位传统功力深厚的山水画家,与弘上于同一时代。甲申间逃避战祸于常德桃花源。当抗清斗争处于低潮时,于1651年出家为僧。他成长在改朝换代时期,几乎与同代僧侣画家一样,始终其学术和艺术态度上流露出一种“遗民”思想,并以信奉已儒化了的佛教子弟的身份面对时代。

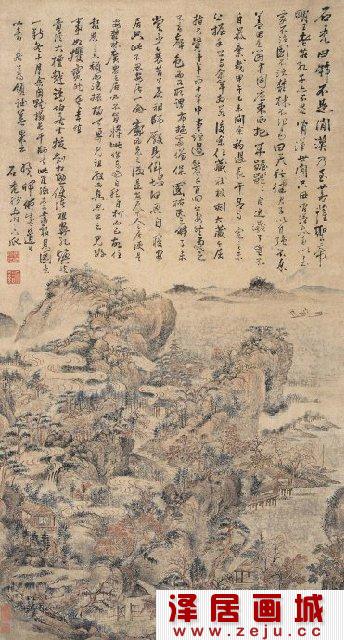

清代高僧画家髡残山水画《报恩寺图》 纸本设色 立轴 1663年作 日本泉屋博古馆藏

《报恩寺图》乃石谿的山水画代表作之一,所描绘的是金陵南郊大报恩寺畔的旖旎风光。闻名遐迩的金陵大报恩寺,北濒秦淮河,南倚聚宝山(亦称“雨花台”),前身为东晋长干寺。明初永乐十年(1412年),成祖朱棣敕诏巨资予以重建。据昔人葛寅亮《金陵梵刹志》载:报恩寺与天界寺、灵谷寺在明代并称为金陵“三大佛刹”。整座殿宇规模宏大,气势非凡,为当时全国佛教中心之一,尤其高约32.949丈(史载另一说塔高约24.619丈)的九层八面琉璃佛塔,被誉为“中世纪世界七大奇观”之一。晚清咸丰六年(1856年),该寺塔最终毁于太平天国“杨(秀清)韦(昌辉)内讧”,从此不存于世。

展开《报恩寺图》画轴,但见金陵南郊聚宝山巍峨挺拔,断崖峭壁,嶙峋嵯峨,飞瀑涧泉,蜿蜒而泻。右下侧的崖下,亭廊濒临淮水,渔舟泊岸,石桥上有一人独往山行。一条山径盘曲而上,也起到贯通画面作用。雄伟庄严的大报恩寺伫立于突兀的危岩之下,由寺门而入,殿堂楼阁隐隐铺陈,精美绝伦的佛塔巍然耸立。幽谷林间烟岚起伏,灵动飘逸。远处,金陵郊野群山逶迤,长江浩荡,风帆竞流……由于好友程正揆曾经捐款修缮报恩寺,此画便是石谿应末公之请专为知交程正揆创作的。石谿在该画轴的上方以行草款云:“石秃曰:佛不是闲汉,乃至菩萨、圣帝、明王、老庄、孔子,亦不是闲汉。世间只因闲汉太多,以至家不治,国不治,丛林不治。《易》曰:天行健,君子以自强不息。盖因是个有用底东西,把来握握凝凝自送灭了,岂不自暴弃哉!甲午、乙未间,余初过长干,即与宗主未公握手。公与余年相若。后余住藏社,校刻大藏,今屈指不觉十年。而十年中事,经过几千百回,公安然处之,不动声色,而又所谓布施斋僧保国裕民之佛事,未尝少衰。昔公居祖师殿,见倒塌,何忍自寝安居。只此不忍安居一念,廓而充之,便是安天下人之居,便是安丛林广众之居,必不肯将此件东西自私自利而已。故住报恩,报恩寺亦颓而复振。归天界见祖殿而兴,巴公之见好事如攫宝然。吾幸值青溪大檀越端伯居士,拔剑相助,使诸祖鼻孔焕然一新。冬十月,余因就榻长干,师出此佳纸索画报恩图,意以寿居士为领袖善果云。癸卯佛成道日,石秃残者合爪。”字里行间不仅流露出画家的一些人生心路历程,而且可知该画创作于康熙癸卯年(1663年)腊月初八佛成道日,石谿时年53岁,绘画风格趋于成熟。

石谿在《报恩寺图》画轴的创作中,融“三远”法于一炉,构图奇辟幽深,尤得五代巨然、元代王蒙等名家之笔意技法。中、近景山树多以渴笔秃毫勾画,兼施披麻、解索等皴法,以水墨、浅绛等层层渲染,墨色点厾有致、变化丰富多姿,仿佛“千笔万笔方如此”,由衷地展现出一种幽寂繁茂的画意氛围;复以湿笔墨色作远山,淡墨皴染大江,尽显山重水复、深邃缅邈之境;从中亦可窥见,石谿“墨分五色”的表现技法以及高雅的艺术格调等。

石谿这幅画作厚重而不呆滞,图景构置“密不透风,疏可跑马”,如题款虽然占据上半幅画面,看似铺陈较满,但却隐现出一种宏阔视境。画家借画谈禅,似在写景又超乎于象外,倾心描绘清净深博的释门世界,林木葱茂,飞瀑流云,梵境禅音……由衷地凸现了金陵南郊一带的大千气象和深厚之态。

|